Nociones de una imagen costeña

Existen abundantes imágenes de todo tipo del Caribe colombiano que han contribuido a crear ciertas narrativas sobre nuestro pasado. Estas imágenes han sido moldeadas en gran medida por nuestra geografía histórica, que comparte rasgos comunes con el Caribe global. Este Caribe no es homogéneo y está compuesto por múltiples territorios unidos y dispersos entre sí, con estructuras económicas, políticas y culturales específicas, pero todos bañados por las aguas de su mismo mar.

Ser parte de un país tan rico en recursos naturales como Colombia significa que hay grandes diferencias entre unas regiones y otras. Por lo tanto, es urgente reflexionar desde adentro para identificar nuestros propios procesos identitarios y, por qué no, hacerlo a través del contexto y la naturaleza de las imágenes que se han producido en la región, lo que nos acercaría a comprender nuestras historias. Sin embargo, la dificultad del proceso no solo radica en el rastreo de estas imágenes, sino también en el escaso conocimiento que tenemos sobre ellas. La mayoría de estas imágenes fueron creadas como herramientas con fines informativos, pero también tienen dimensiones ideológicas y políticas que deben ser analizadas a la luz de nuestras realidades.

Cartagena, Baptista Boazio. 1589. Grabado. Librería del Congreso, Washington. EEUU.

Precisamente, el Caribe fue el lugar de encuentro e inicio del proceso de colonización del continente americano. La imagen ampliamente difundida por varios cronistas y cartógrafos durante los siglos XVI y XVII era que esta tierra virgen estaba habitada por seres caníbales y monstruos con formas de basilisco en un paraíso de abundancia interminable. Durante estos largos trescientos años de dominio español, apenas se conserva cartografía, y lo poco que ha llegado hasta nuestros días proviene de los viajes realizados por el bando enemigo.

No fue hasta el siglo XIX que encontramos abundante material visual como testimonio de cómo éramos y cómo fuimos percibidos. La apertura de fronteras después de la independencia propició la llegada de exploradores, científicos, comerciantes, diplomáticos y artistas. En la costa, llegaron los "pintores viajeros", así llamados porque retrataban vistas urbanas, paisajes naturales y costumbres locales como bitácora de sus viajes y experiencias personales. Hoy en día, estos documentos artísticos son considerados testimonios fundamentales de la historia social y urbana de Colombia, a pesar de los estereotipos costumbristas en sus representaciones del trópico.

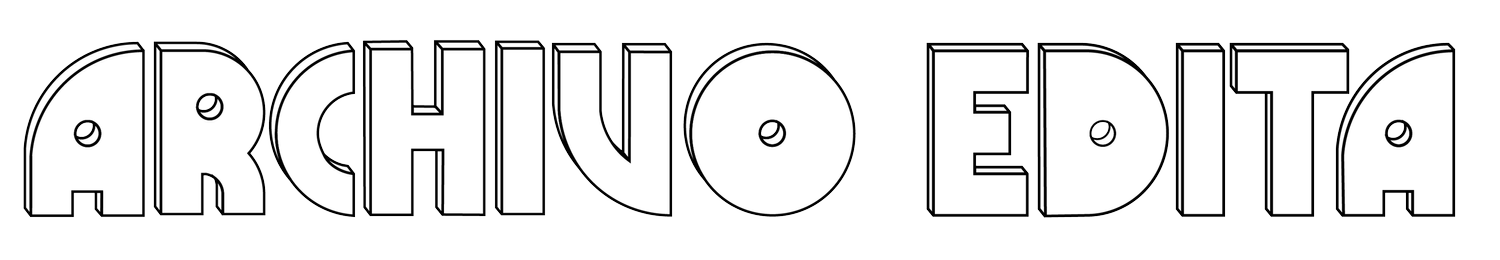

Catedral de Santa Marta, Edward Walhouse Mark. 1844. Acuarela sobre papel. Banco de la República, Bogotá. Colombia.

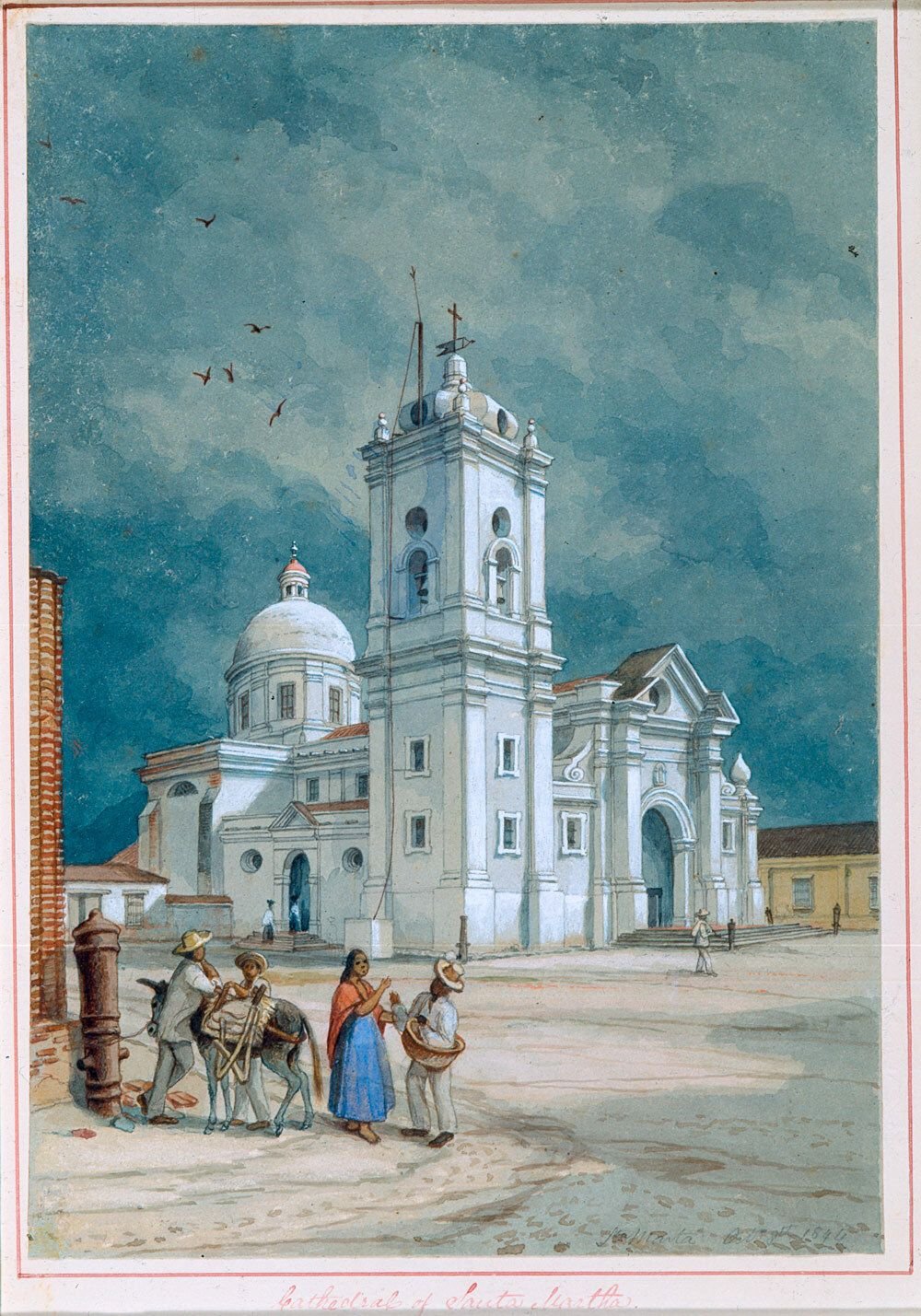

Dos casas en Barranquilla, Frederic Edwin Church. 1853. Oleo y lápiz sobre papel. Colección Copper Hewitt. Nueva York, EEUU.

En este sentido, era común que las zonas del Caribe colombiano fueran percibidas como lugares carentes de modernidad, y esto se acentuó con la llegada de las técnicas fotográficas y las postales a principios del siglo XX. Su aparición motivó el desarrollo de la fotografía fuera del estudio y dio lugar a interpretaciones e imaginarios sobre los lugares representados.

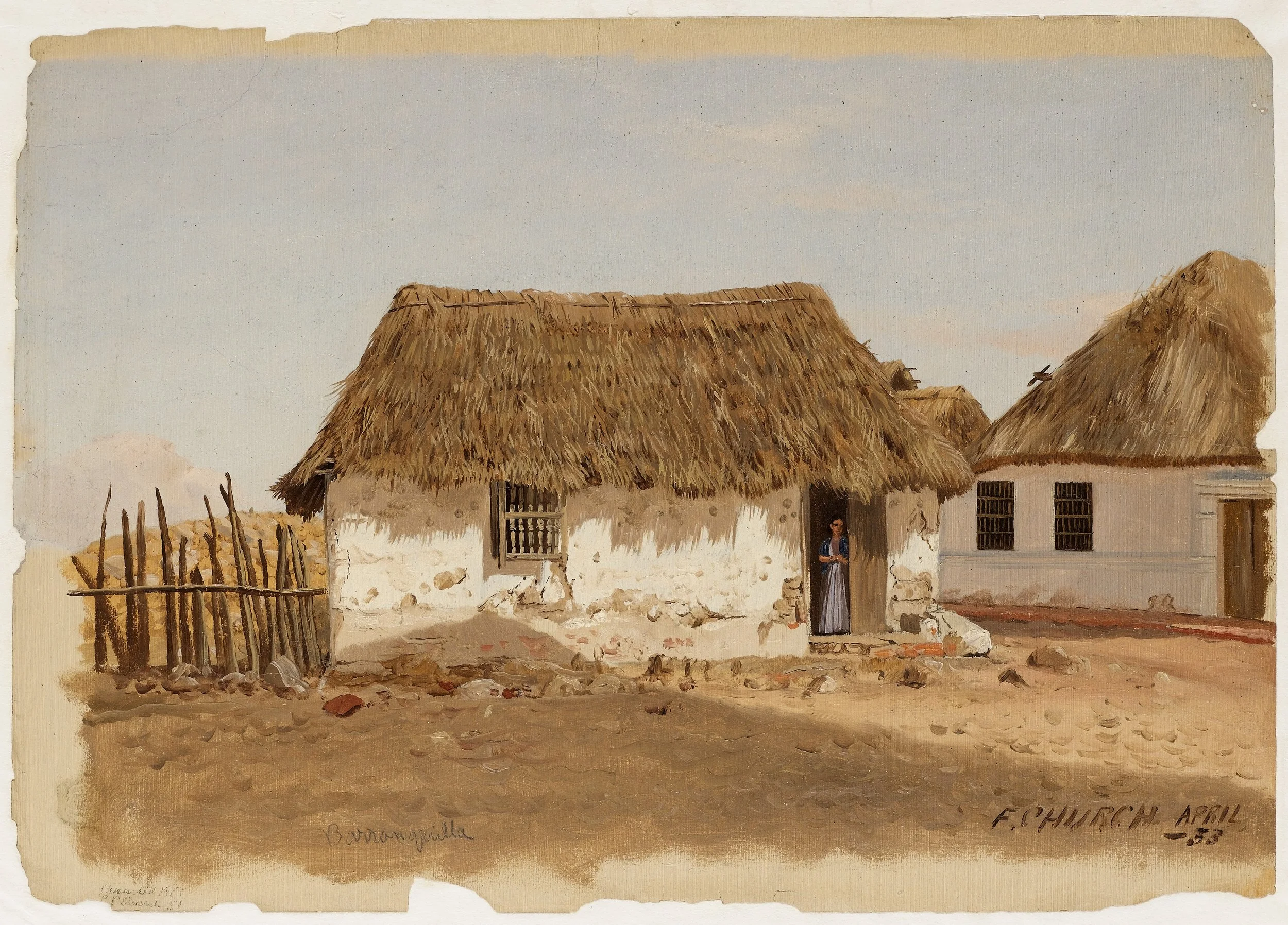

De esta manera, las postales de ciudades, pueblos y paisajes de la costa se dividían en dos dualidades enfrentadas. En la primera, los nativos eran retratados realizando tareas rodeados de naturaleza, y se fotografiaba principalmente a personas mestizas, indígenas y negras, como si fueran parte del paisaje, a pesar de que conformaban la mayoría de la población. En la segunda, se mostraban vistas urbanas con algunos edificios que emulaban estilos arquitectónicos europeos y calles pavimentadas, con el fin de demostrar que "lo civilizado" también estaba presente gracias a la nueva migración que se estaba asentando.

Vista de calle, The Rotary Photographic. 1907. Tarjeta postal. Archivo de Enrique Harm. Barranquilla, Colombia.

Callejón del Tranvía, Flohr & Price. 1910. Tarjeta postal. Archivo de Enrique Harm, Barranquilla. Colombia.

A mediados del siglo XX, el crecimiento exponencial de la población y la situación de atraso tecnológico en el país eran preocupantes, por lo que se llevaron a cabo reformas para modernizar la infraestructura en todos los sectores económicos. Las ciudades costeras impulsaron proyectos de urbanismo motivados por el estado de abandono de sus centros históricos. Esta promoción y los avances en obras públicas se difundieron ampliamente en la prensa, pero también creció el interés por conocer la vida en el Caribe a través de reportajes gráficos.

Hotel del Prado, Gurmesindo Cuéllar. 1930. Tarjeta postal. Banco de la República. Bogotá, Colombia.

Músicos (Sincelejo), Nereo López. 1960. Emulsión de gelatina de plata sobre papel fotográfico. Banco de la República. Bogotá, Colombia.

La fotografía en los años sesenta y setenta marcó el primer paso hacia el autorreconocimiento de nuestra Otredad. Todas esas costumbres, tradiciones, prácticas y saberes despertaron el interés de investigadores y fotógrafos que, desde una perspectiva antropológica, documentaron la cotidianidad y la riqueza del Caribe colombiano. Todos estos valores que conforman nuestro patrimonio inmaterial se convirtieron en referentes para la obra literaria de Gabriel García Márquez, creando así un nuevo arquetipo que perdura hasta nuestros días, conocido como realismo mágico. Otros medios más contemporáneos, como el cine o la televisión, también se han visto influenciados por este movimiento que describe nuestras experiencias como mágicas e irreales.

“...Se fotografiaba principalmente a personas mestizas, indígenas y negras, como si fueran parte del paisaje, a pesar de que conformaban la mayoría de la población.”

Escalona, 1991. Serie de televisión.

En resumen, es un desafío condensar algunas nociones de una historia visual del Caribe colombiano sin cuestionar detenidamente las narrativas que nos presentan sus imágenes y como han sido instrumentalizadas. No hay duda de que estas interpretaciones nunca se habrían comprendido de la misma manera sin el contexto en el que fueron publicadas; podría decirse que aquí reside su poder.

*Este articulo fue publicado anteriormente en la primera y única edición de la revista cultural Vendaval, en Barranquilla, en el año 2023, bajo el título 'Nociones de una imagen tropical'.